Der Besuch bei den Hadzabe in Tansania war eine interessante Begegnung mit einem genetisch isolierten kleinen Volk von Jägern und Sammlern. Wie lange sie ihre Kultur und Lebensweise noch erhalten können ist fraglich. Vom Genom der Hadzabe kennen wir nur die Spitze des Eisbergs. In den genetischen Stammbaum der afrikanischen Bevölkerung lassen sie sich bisher kaum einordnen. Das „Afrikanische Genomprojekt“ verspricht nicht nur, bisher unbekannte genetische Variabilität zu entdecken, sondern damit auch Ursachen genetisch bedingter Krankheiten und Resistenzen.

Das „afrikanische Genomprojekt“

Die Hadzabe sind ein afrikanischer Stamm in der tansanischen Region Karatu in der Nähe des Eyasi-Sees.

Sie sind ein sehr ursprüngliches, kleines Volk von Jägern und Sammlern. Laut Wikipedia sind sie genetisch eine isolierte Gruppe, für die man keine direkte Verwandtschaft findet. Sprachliche Ähnlichkeiten mit den Khoisan (Klick-Sprache) sind genetisch nicht signifikant. Es ist eher anzunehmen, dass diese Sprachform später angenommen wurde.

Aus DNA Analysen kann man schließen, dass sich die Hadzabe als eigene ethnische Gruppe sehr früh abgespalten haben. Genetische Anteile von anderen ethnischen Gruppen werden so interpretiert, dass eine (moderate) Vermischung erst in jüngerer Zeit stattgefunden hat.

Die Untersuchungen zeigen auch die genetische Vielfalt in Afrika, die größer ist, als im ganzen Rest der Welt. Das „African Genome Variation Project” (AGVP) wurde u.a. gestartet, weil Afrika bei Genomdaten massiv unterrepräsentiert war: nur 2% der sequenzierten menschlichen DNA stammte aus Sub-Sahara Afrika. Im Jahr 2021 waren die ersten 426 vollständigen afrikanischen Genome sequenziert und in dieser relativ kleinen Zahl fand man bereits über 3 Mio. genetische Varianten, die in der Weltbevölkerung bisher unbekannt waren.

Die primäre Motivation für das AGVP ist es, genetische Faktoren zu finden, die eine größere Anfälligkeit – oder größere Resistenz für Krankheiten bedeuten. Das ist von medizinischer Bedeutung denn der ethnische Ursprung kann eine große Rolle spielen, welche Therapie bei bestimmten Erkrankungen erfolgversprechend ist. Ganz „nebenbei“ gibt das AGVP tiefe Einblicke in die Wanderungsbewegungen und Verwandtschaftsverhältnisse des Menschen innerhalb und außerhalb von Afrika.

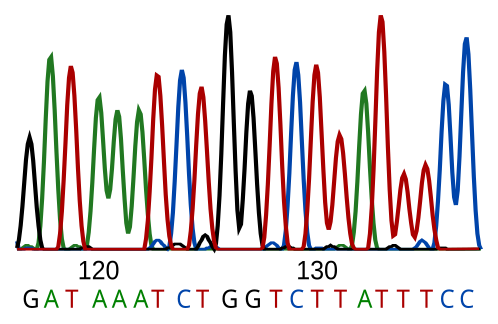

Das menschliche Genom umfasst ca. 3.2 Milliarden Basenpaare (dargestellt durch die Buchstaben A, G, C und T). Gezeigt ist nur ein winziger Teil eines Genoms.

Das menschliche Genom umfasst ca. 3,2 Milliarden „DNA-Buchstaben“ (Basenpaare). Im Jahr 2000 wurde die erste grobe Version des menschlichen Genoms vorgelegt. Individuelle Unterschiede zwischen einzelnen Menschen waren darin noch nicht erfasst. Die Technologie der DNA-Sequenzierung ist inzwischen so weit fortgeschritten, dass man ein menschliches Genom innerhalb eines Tages sequenzieren kann. Danach folgt jedoch eine aufwändige Datenverarbeitung und Annotierung der einzelnen Abschnitte. Inzwischen sind die Genome von etlichen 10.000 Menschen Sequenziert und man erhält Einblicke in die genetische Vielfalt.

Die Sequenzierung von Genomen ist es jedoch auch eine Gratwanderung. Die genetischen Unterschiede zwischen einzelnen Individuen sind minimal und betragen ca. 0.1% bis 0,2% (das sind immerhin 3,3 bis 6,4 Millionen Positionen in der DNA, in denen sich zwei menschliche Individuen unterscheiden). Sie machen die genetischen Unterschiede zwischen Menschen aus. Fände man signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Ethnien, so kann leicht der Vorwurf des Rassismus aufkommen. In einem Artikel des Guardian wird gleichzeitig der Rassismusvorwurf aufgenommen und dann vom „afrikanischen“ und „europäischen“ Genom gesprochen.

Das macht wenig Sinn zumal es „das afrikanische Genom“ nicht gibt – die Diversität zwischen verschiedenen Populationen ist größer als im ganzen Rest der Welt. Ob es nun signifikante Unterschiede zwischen verschiedenen Bevölkerungsgruppen gibt? Dann stellt sich gleich die nächste Frage, was denn nun „signifikant“ ist. Es muss immer wieder betont werden, dass Begriffe wie „Rasse“, „Unterart“, „Ethnie“ und sogar der biologische Artbegriff menschliche Konstruktionen sind, um Ordnung in die Biodiversität zu bringen – feste biologische Kategorien sind das nicht! Es gibt durchaus Diskussionen unter Experten, wie groß die Unterschiede zwischen zwei Populationen sein müssen, um von verschiedenen Unterarten zu sprechen.

Aber, so viel weiss man inzwischen, es gibt in Afrika genetische Varianten und genetische Konstellationen, die man im Rest der Welt nicht gefunden hat. Das ist nicht verwunderlich. Nicht alle Völker Afrikas haben sich in gleicher Weise an der Auswanderung auf andere Kontinente beteiligt und es waren auch immer nur relativ kleine Gruppen, die ausgewandert sind. Damit wurden auch nur kleine Teile der genetischen Vielfalt „exportiert“. Der größte Teil der genetischen Variabilität ist in Afrika geblieben.

Die Hadzabe

Die Hadzabe leben in Gruppen von ca. 30 bis 50 Menschen und schlagen ihre temporären Lager aus Grashütten meist neben großen Felsen und nahe großer Baobab-Bäume auf.

Männer und Frauen wohnen in getrennten Hütten.

Als Jäger und Sammler leben sie von Beeren, Wurzeln und kleineren Tieren, die sie mit Pfeil und Bogen erlegen. Eine wichtige Nahrungsquelle ist wilder Honig. Landwirtschaft und Tierzucht betreiben sie nicht. Der Handel mit anderen, z.B. um Metallspitzen für ihre Pfeile, Tabak und Kleidung zu beschaffen, wird dadurch erleichtert, dass sie aus dem Tourismus geringe Geldeinnahmen haben.

Die tansanische Regierung hat den Begriff „Stämme“ offiziell abgeschafft um die Gemeinsamkeiten des tansanischen Volkes zu betonen und Konflikte zwischen den Stämmen weniger Raum zu geben. Im täglichen Leben spielt die Zugehörigkeit zu einem Stamm aber noch eine wichtige Rolle, demoskopisch wird das aber nicht mehr erfasst.

Die Hadzabe bilden dabei eine Ausnahme, sie gelten gewissermaßen als „lebendes Kulturdenkmal“. Für 80 bis 100 Dollar (pro Person) kann man sie besuchen, mit ihnen durch die Savanne laufen und Kaninchen und Vögel jagen (dafür haben sie von der Regierung eine Ausnahmegenehmigung, Wildtiere zu erlegen steht ansonsten unter hohen Strafen). Sie zeigen, wie man Feuer macht, Wurzeln ausgräbt, und wilden Honig ernten (eine ihrer Hauptnahrungsquellen). Und sie führen ihre Tänze auf, wenn der Landrover mit den Touristen kommt.

Babu Limay hat mich zu einer Hadzabe Gruppe geführt, die neben seinem Land siedelt. Ich hatte sehr gemischte Gefühle, mir eine Kultur anzusehen, die mit größter Wahrscheinlichkeit zum Aussterben verurteilt ist. Es war zwar ein kleiner Unterschied, als einziger Weißer zu Fuß anzukommen und nicht per Landrover mit einer Herde anderer Schaulustiger. Die Hadzabe spielten trotzdem ihre Routine ab: Tanzen, Bogenschießen, Feuermachen, Halsketten, Armbänder aus Baobab-Samen und Pfeile und Bögen anbieten. Auf die Jagd auf kleine Tiere habe ich verzichtet.

Alle Männer trugen abgeschnittene Jeans, abgetragene T-Shirts und darüber ein kleines Tierfell.

Die Frauen, in bunte Tücher gekleidet, saßen mit den Kindern abseits und interessierten sich kaum für uns Besucher. „Mit denen muss man nicht reden, die haben nichts Wichtiges zu erzählen.“ meinten die Männer. Das steht im Gegensatz zum Wikipedia-Artikel, nachdem die Hadzabe ein egalitäres Volk sind, in dem Männer und Frauen nahezu gleiche Rechte haben. Vielleicht sind unsere Wunschvorstellungen vom „edlen Wilden“ noch immer stärker als die Realität.

Die Kinder spielten mit einem quietschgelben Tennisball, eins trug eine weiße Synthetik-Jacke mit bunten Punkten. Die war gewiss nicht auf der Jagd erbeutet!

Nach tansanischem Gesetz müssen die Kinder zur Schule gehen – ob sie das alle tun ist fraglich. Allerdings gibt es an der Mangola Secondary School tatsächlich ein paar Hadzabe Kinder, die täglich einen langen Fußmarsch von ihrem Camp zur Schule und zurück machen.

Sicher ist das (in unseren Augen) gut. Aber auch mit Bildung werden Kultur und Lebensweise des Stammes beeinflußt – nicht immer in positivem Sinne. Ohne Bildung hingegen können sie kaum eigene Entscheidungen treffen, wie sie in der modernen Welt leben wollen. Sie werden, gewollt oder ungewollt, zu einem „Menschenzoo“, der von Touristen besucht wird. Für die paar Dollar, die ihnen vom Eintrittsgeld zustehen, können sie Zigaretten, T-Shirts und Pfeilspitzen kaufen. Das erleichtert das Sammeln und Jagen und man kann sich mehr auf Tänze für die Touristen konzentrieren.

Einer der Männer bröselte in einem kleinen Tabakbeutel rum. Ich reichte ihm ein paar Zigaretten. Die waren blitzschnell in der Gruppe verteilt, angezündet und wurden gemeinsam geraucht. War das gut? War das schlecht? Ganz offensichtlich haben sie sich darüber gefreut. „Über eine Flasche Schnaps hätten sie sich vielleicht noch mehr gefreut“ meinte meine Gastgeberin Agripina.

Babu Limay saß während unseres Besuchs ziemlich wortlos an einem Baum. Mit seinen Nachbarn konnte (oder wollte?) er sich kaum unterhalten, weil ihre Stammessprachen völlig verschieden sind.

Autor: W. Nellen, BioWissKomm

Fotos: W. Nellen, (c) BioWissKomm